健康経営宣言

テクノエイトは取り巻く様々な環境変化に対応しつつ、

ものづくりを通じ調和の取れたより良い社会の発展に貢献していく上で

「心身共に健康な人財」が最も重要な経営資源であると考えています。

「一人ひとりが主人公

みんなでつくるテクノの安全と健康」

健康経営を推進してまいります。

テクノエイト株式会社

代表取締役社長 丸山 丈博

▶ 支援体制

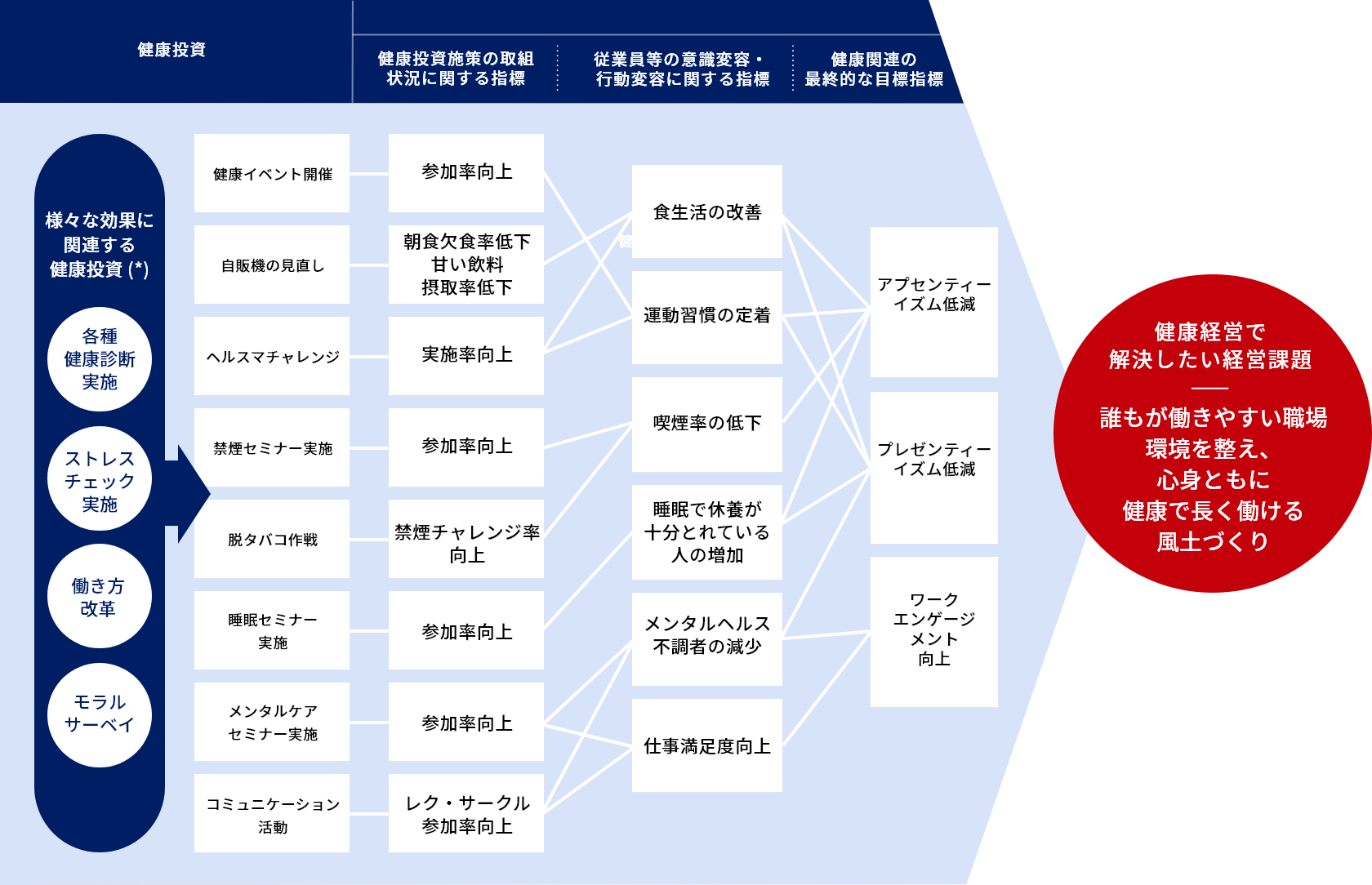

▶ 健康経営の目的

-

- 健康経営で解決したい経営上の課題

- 誰もが働きやすい職場環境を整え、心身ともに健康で長く働ける風土づくり

-

- 健康経営の実施による期待する効果

- 人材を「人財」と捉え、誰もが働きやすい職場環境を整え、心身ともに健康で長く働ける仕組みの構築が、生産性向上、会社の持続的成長に繋がる。

-

- 健康経営全体のKPIとその背景

- KPI:ワークエンゲージメントの向上 目標3.0点以上

背景:労働人口の減少と働き方の変化により、人材の確保が課題。

特に入社から3年までの若年層の離職率低減への取り組みが急務。

風通しの良い職場づくりでコミュニケーションを活性化させ、離職率の低減を目指す。

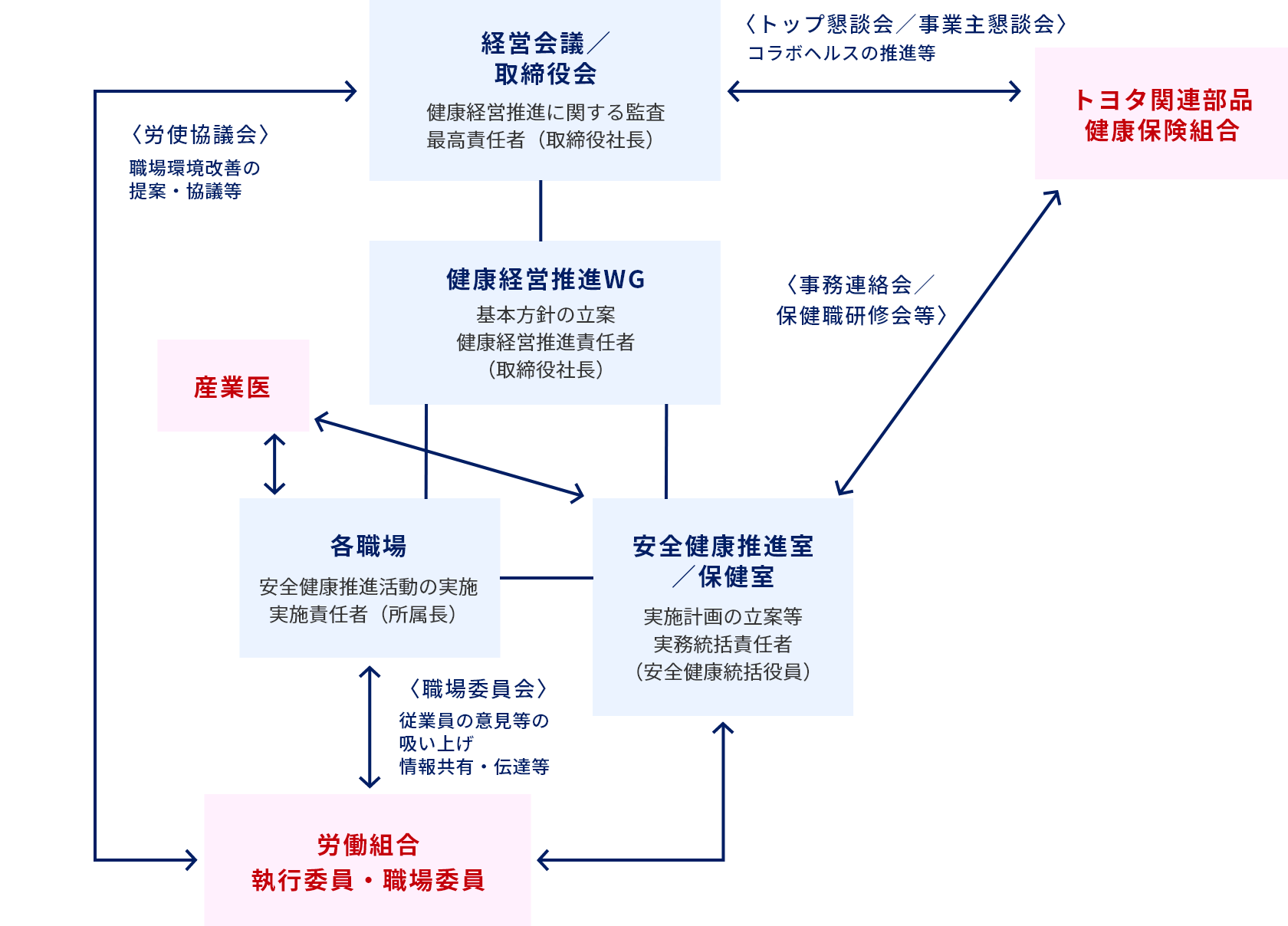

▶ 健康経営の推進体制

新たに健康経営推進のワーキンググループを立ち上げ、経営トップを中心に、基本方針の立案をし、横断的組織で全社的に健康経営を推進しています。それぞれの役割や概要、人員配置、責任者は下記の通りです。

▶ 戦略マップ

▶ 健康経営の目標指数

アブセンティーイズム

測定方法:傷病休職制度の利用日数の全従業員平均

(傷病を理由とした欠勤や有給取得日数は未把握)

| 目標 | 2024 | 2023 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|

| 測定値 (単位:日) |

1.5日以下 | 未集計※年度末集計 | 2.4 | 2.7 |

プレゼンティーイズム

測定方法:SPQ(東大1項目版)にて測定(最大値:100)

弊社独自の安全意識調査内にて実施

2024年 有効回答率:95.5%

| 目標 | 2024 | 2023 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|

| 測定値 (単位:日) |

70%以上 | 84.4 | ー | ー |

ワークエンゲージメント

測定方法:新職業性ストレス簡易調査票(それぞれ4点満点、中間値2.5点の2項目平均)

健保独自の健康調査内にて実施

2024年 有効回答率:100%

| 目標 | 2024 | 2023 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|

| 測定値 (単位:日) |

3.0点以上 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |

▶ 健康経営施策への投資

| 施 策 | 2023年度 | 2024年度 前期 | |

|---|---|---|---|

| 健康投資実施体制費 | 健康診断費用・人間ドック補助・ストレスチェック実施 | 6,400 | 2,700 |

| 海外渡航者支援 | 530 | 1,800 | |

| 感染症予防対策 | 840 | 20 | |

| 健康・熱中症予防対策 | 1,800 | 3,900 | |

| 健康の保持・増進のための ポピュレーション アプローチ費 |

健保との共同イベントへの参加勧奨 | 30 | 330 |

| 運動奨励 | 110 | 60 | |

| 健康イベント | 80 | 210 | |

※人件費は除く(費用概算 単位:千円)

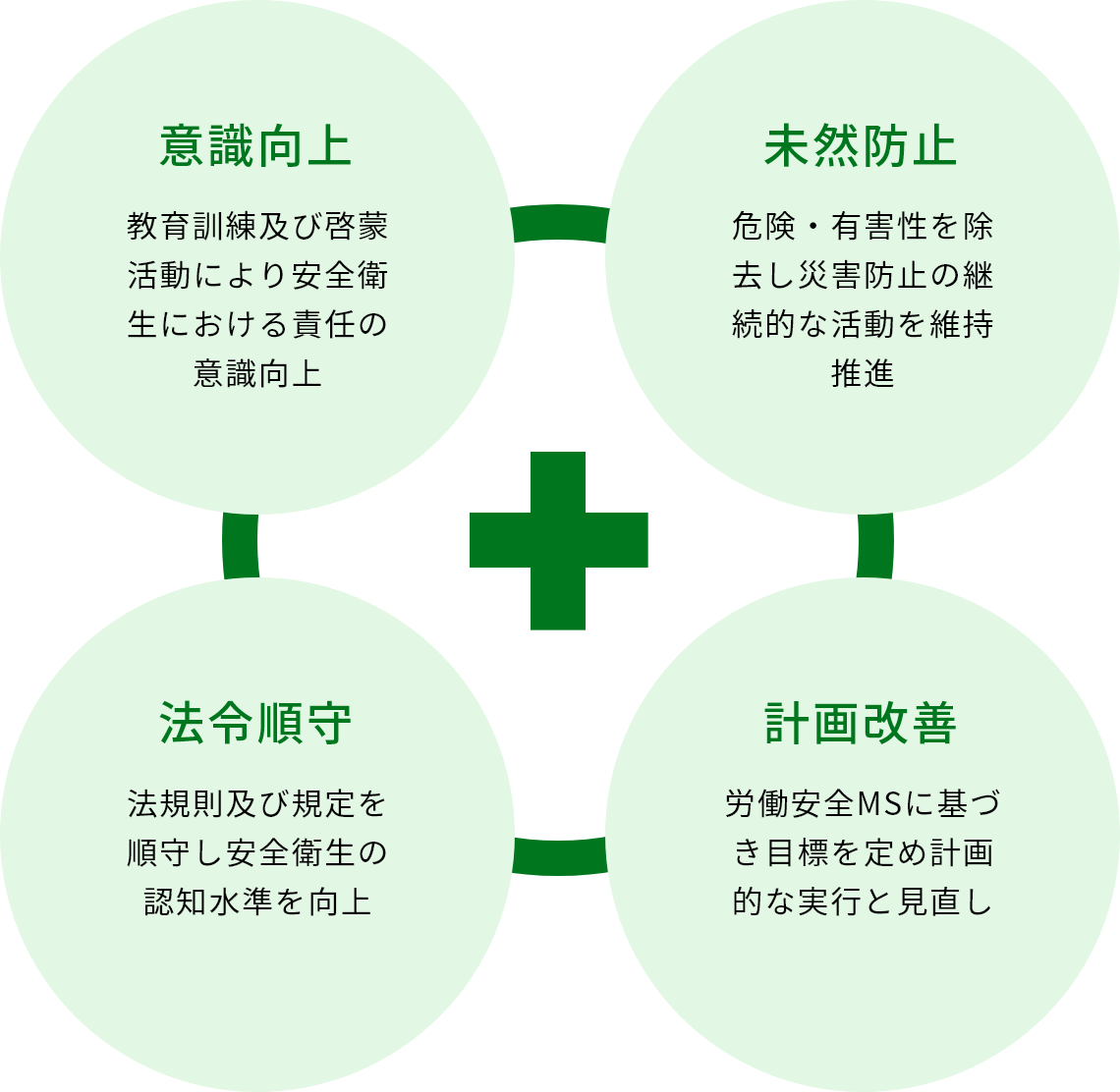

▶ 労働安全衛生・リスクマネジメント

安全衛生活動方針

全員参加で安心して働ける「安全環境」の実現

労働安全活動 ”3つの柱”

- 重大災害未然防止(STOP6、18の鉄則)

- 作業環境の変化への災害未然防止

- 日常活動(安全6本柱の進化と深化)

2023年リスクアセスメント評価

| 2023年 リスクアセスメント実施状況 | ||||

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

| リスク | リスク低減措置の優先順位 | 判断 | |

|---|---|---|---|

| Ⅴ | 致命的リスク(死亡災害) | ①リスクレベルがⅣ以上の場合は 物的対策をしてⅢ以下に低減する ②物的対策が技術的に困難な場合 部長の承認を得た時はⅢを可とする ③リスクⅢ以下の対策は注意喚起、教育でも可 |

見積り結果にて課長、室長が判断し部長が承認とする※残留リスクレベルⅣ以上の場合は 担当取締役印要 |

| Ⅳ | 重大的リスク(重大災害) | ||

| Ⅲ | 問題がある | ||

| Ⅱ | 多少の問題あり | ||

| Ⅰ | 軽微な問題あり | ||

※1) 1人当たり医療費:被保険者+被扶養者家族の診療費(本人3割負担と健保負担を含む)/被保険者数

1.食生活の改善

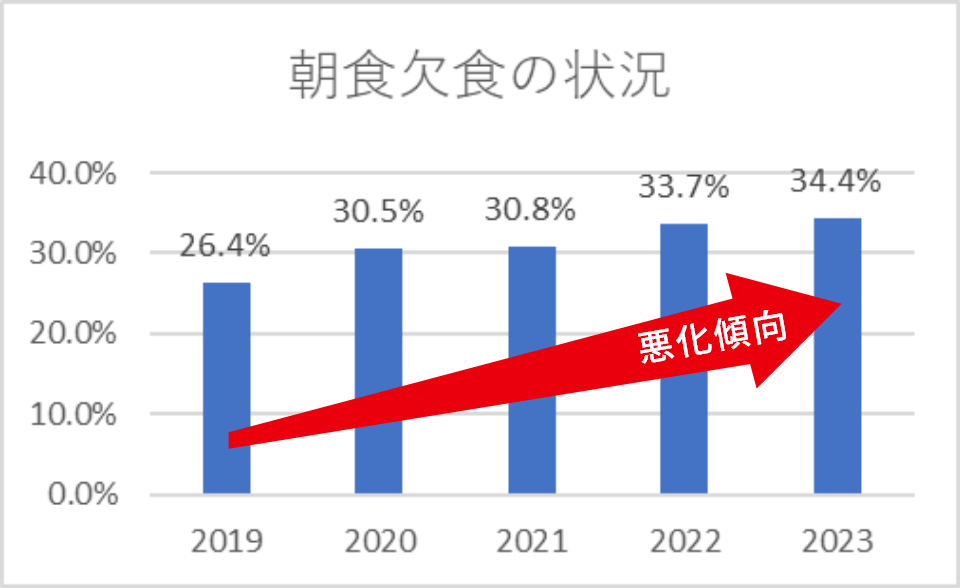

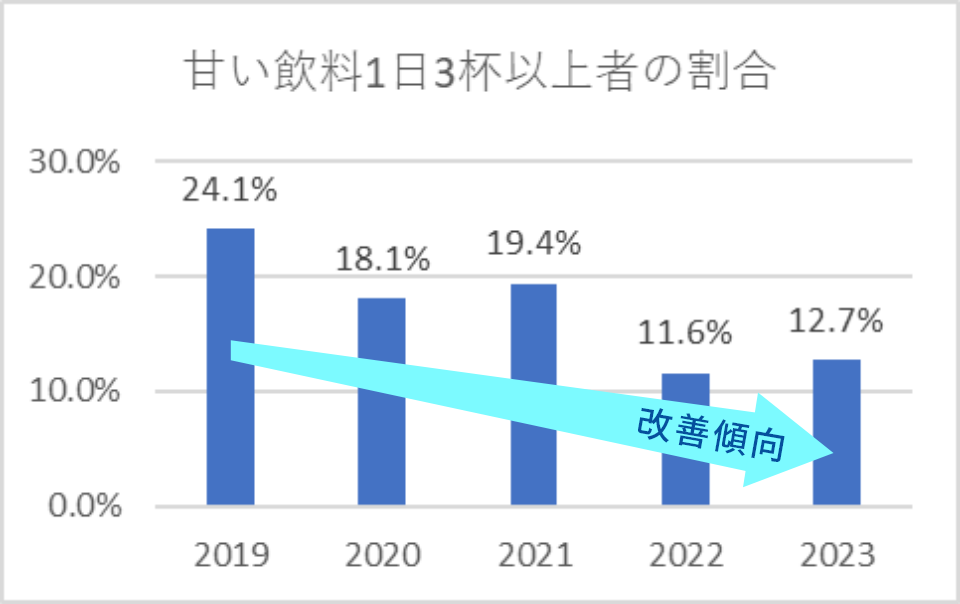

朝食欠食率・甘い飲料接種率の推移

朝食の欠食率や甘い飲料の摂取率が高く、食生活の改善が必要と考え、社内自販機の商品を見直しました。朝食欠食率の改善に向け、立体駐車場の自販機では栄養補助食品を販売、出勤時に購入できるよう配置し、また、従業員の大半が利用する食堂の自販機には、お茶や無糖のコーヒーを増やし、それらの価格も割安に設定しました。甘い飲料の摂取率は改善が見られるものの、朝食欠食率は増加傾向の為産業医講話や保健指導等において、朝食の重要性を周知していきます。

2.運動習慣の定着

社内ウォーキングイベント

従来の「ウォーキングデー」を発展させた取組みとして、「ウォーキングイベント」を開催しています。通年企画とし、休憩時間を活用して、会社周辺を歩き、多く歩いた方には記念品を配付しています。この取組みをきっかけに昼休みのウォーキングが習慣化している社員もいます。

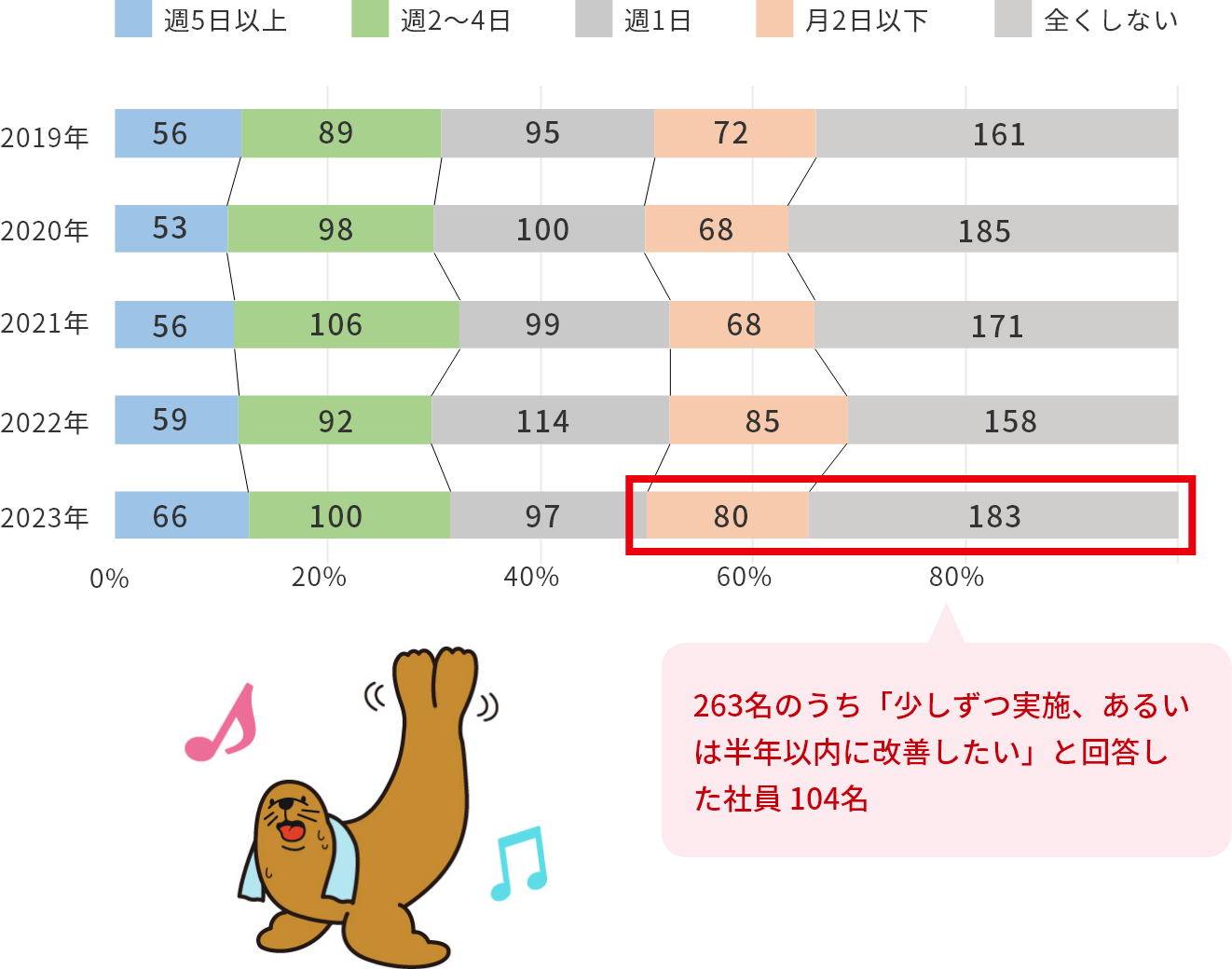

1週間当たりの運動頻度

運動頻度が少ない従業員の中にも運動習慣を身につけたいと考えている従業員が多いことがわかり、きっかけづくりとして、2024年5月に社外スポーツジムと法人契約を締結、従業員だけでなく、そのご家族の健康づくりにも寄与したいとの思いから、家族も格安で利用できる内容にしました。

3.喫煙率の低下

禁煙への取り組み

2020年12月~、敷地内全面禁煙をスタートしました。

過去には喫煙者全員へのアンケートを実施し、

・禁煙補助薬の購入費用補助

・産業医の禁煙講話

・健保と共同実施の「脱タバコ!作戦」

など、工夫を凝らして取り組みを強化しています。

今後は、オンライン禁煙外来の費用補助も検討し、受動喫煙防止対策としても、敷地内全面禁煙を継続することで従業員全員の健康の保持・増進に繋げたいと考えています。

4.睡眠の質向上

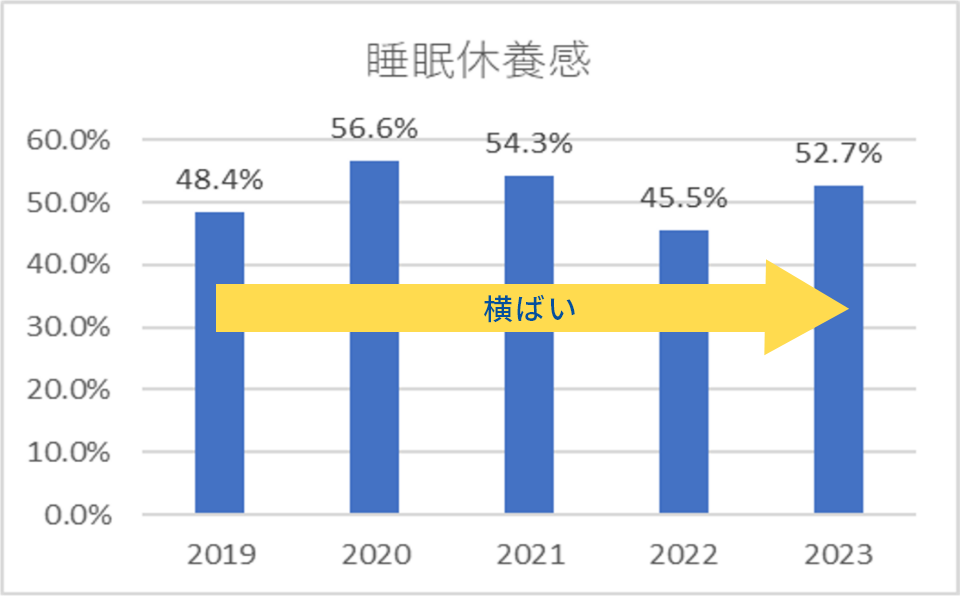

睡眠の質

睡眠で休養が充分とれている人の割合は約半数となっており、2023年、健保平均57.0%と比し、低い数値となっています。質の良い睡眠につながる生活習慣等について、新入社員研修の中でも講話をしています。

安全衛生委員会での産業医講話

安全衛生委員会の産業医講話では「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」をテーマに説明いただきました。交代勤務者の睡眠の課題についても盛り込まれており仮眠の有効性や、覚醒レベルを上げる工夫等、業務中の眠気を改善し、業務効率アップについても講話いただきました。

5.メンタルヘルス不調者の減少

ストレスチェックの結果

ストレスチェック受検率は毎年100%となっており、高ストレス者割合を5%以下に維持すべく、取り組みを強化していますが、22年度以降、増加に転じ、23年度では高ストレス者が8.7%まで増加しています。また、アブセンティーイズムの指標として、傷病による休職を参考にしていますが、23年度は全従業員平均2.4日となっており、その大半はメンタルヘルス不調による長期欠勤です。集団分析結果をふまえて、職場環境の改善を進めています。

セミナーの様子

入社3年以内の従業員を対象に、セルフケアセミナーを実施し、対象者110名全員が参加しました。コラボヘルスの一環で、講師はトヨタ関連部品健康保険組合の臨床心理士の先生に依頼しました。実施後のアンケートでは、「大変有意義だった」「有意義だった」と回答した方が97%と大半で、「リフレッシュの仕方など、休憩時間に取り入れたい」「家族や友人にも伝えたい」といった感想が聞かれました。

6.仕事満足度の向上

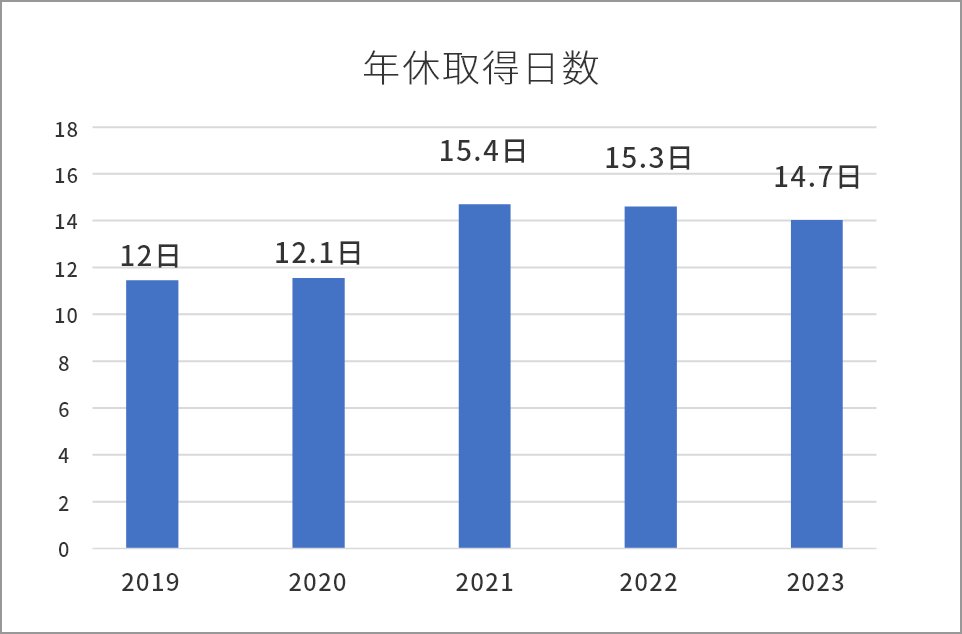

ワークライフバランス

毎週水曜日を「定時の日」と定め、このほかにも休憩時間の見直しやインターバル制度を導入しています。また、年休に関しては、月1日ずつの取得を基本とし、取得状況を経営会議においても協議していますが、昨今では、年間15日前後の取得実績があります。さらに、長時間労働者へは疲労の有無や本人の申出を問わず、労働時間のみを条件に産業医面談を実施し、体調確認をしています。その他にも、誰もが働きやすい職場環境を整えるべく、育児休業・育児時短制度、再雇用制度の整備等により、勤労意欲のある女性や定年後の就労など、セカンドキャリアの支援をしています。また、男性育児休業の取得も積極的に推進しており、2023年度は1名が「産後パパ育休」を取得しました。

コミュニケーション活動

熱中症対策も兼ねて、夏場には年4回、かき氷祭りを開催しており、自社従業員だけでなく、食堂委託業者や守衛の方にも大好評です。その他のコミュニケーション活動としては、フリートークで経営陣とのグループ討論会を実施する等、風通しの良い職場づくりを心がけています。また、従業員意識調査(モラルサーベイ)も毎年実施し、職場環境改善に役立てており、従業員幸福度80%以上を目標として、人事制度や福利厚生の充実等に取り組んでいます。さらに、人事考課においても360度評価を導入しており、それぞれ自己成長に繋げています。その他にも、労働組合の活動も活発で、新入社員歓迎会として、毎年恒例でボーリング大会を開催する等、業務外においても親睦を深めています。

労働環境改善

工場内に空調設備GHPの設置をすすめており、夏季は28℃以下、冬季は15℃以上を確保しています。体調不良により最大限の業務パフォーマンスが発揮できないプレゼンティーイズムの状況を改善することは、生産性の向上のみならず、業務上のミスや労働災害の防止にも繋がるという認識をもってたすけ合いや思いやりある職場づくりをハード面・ソフト面から支えています。